制瓷工艺

《考工记》记载了周朝的六种职位。其中整饬材料,制作利民之器的被称为“百工”,重要性仅次于“王公”“士大夫”,位列第三。汉代经学家郑司农是这百工的知音,直言:“审察五材曲直、方面、形势之宜以治之,此工良不易矣!”百工之事,陶居其一。这个劳动节,就让我们一起穿越回清代,跟着陶瓷大V唐英和朱琰一起看看陶瓷的制之不易!

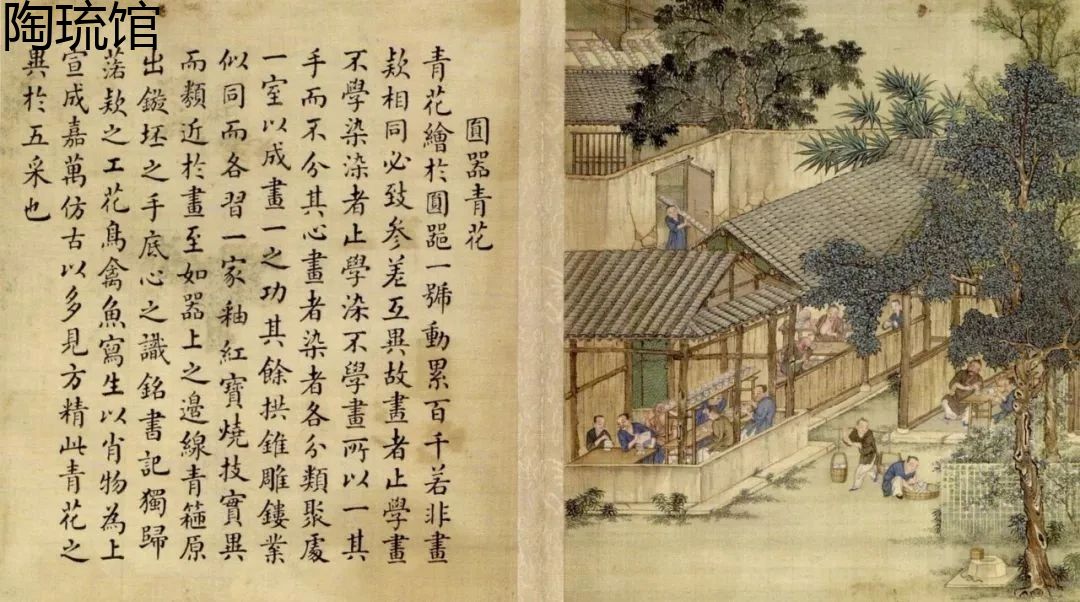

唐英是雍正、乾隆的御用督陶官,在任二十多年不仅令皇帝父子打call,力求全面地为《陶冶图》注解出的20步制瓷工序更是令他收获了大量学术粉。清代朱琰就是其一,在所著《陶说》中,援引了唐英的《<陶冶图>说》并进一步注解。如此,后人方晓瓷器之来路,对它的喜爱就多了一份对工匠的崇拜。

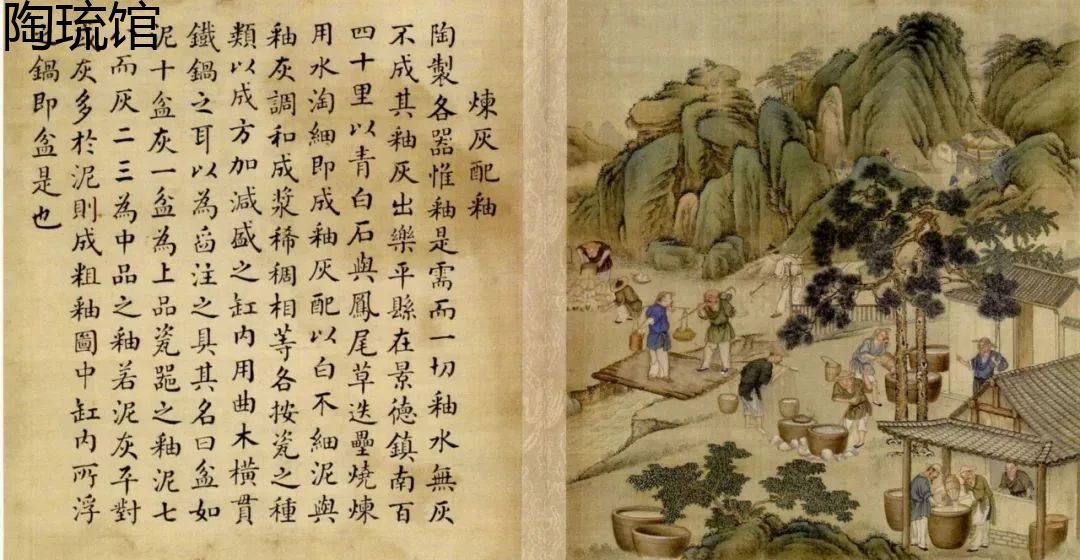

●第三步“炼灰、配釉”。釉是釉灰加釉果的二元配比,无灰不成釉。在当时,釉灰以青白石加凤尾草制炼。配釉时,视情况加入釉果“白不”,多寡决定优劣。

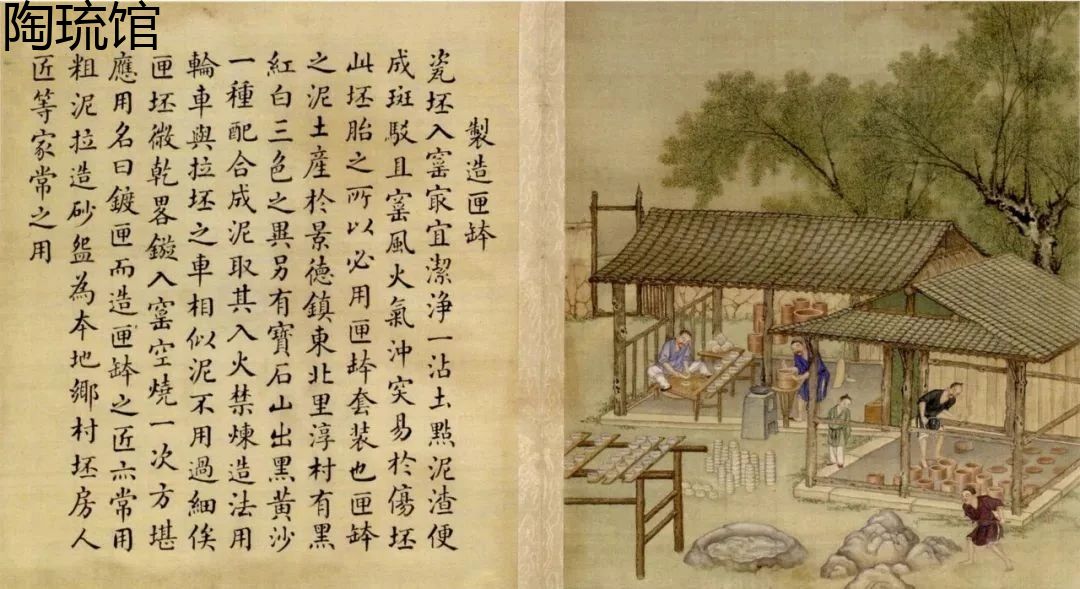

●第四步“制造匣钵”。烧窑时,匣钵是瓷器的保护壳。有了它,一任烟灰腾腾、火焰熊熊,瓷器可都不怕啦。

●第八步“采取青料”和●第九步“拣选青料”开始为装饰瓷器做材料准备。自青花瓷在元代大火后,历代帝王都成了它的发烧友。青花所用的彩料为含钴的矿料,清代所用主要产自浙江一带,被称为浙料。黑绿润泽、光色全者为上选,更难得的一种被亲切地称为“韭菜边”——颜色如韭菜般青翠,是制作细瓷的必选。

●第十步“印坯、乳料”。坯体拉成形后,模子就派上了大用场。将修过的模子卡住坯体,用手按拍,使它周正匀结。等它干透的时间,正好可以研磨彩料。

▼坯体、青料俱备,开始装饰!一笔见深浅变幻是“五色青花”的韵致。这是传统水墨画的“分水”技法妙用在青花瓷装饰上。一种青料分出头浓、二浓等深浅浓淡的不同色调,根据画面布局进行晕染。晕染后的瓷器再交入画匠手中或工笔、或写意地描绘。“画者学画不学染,染者学染不学画。”术业有专攻,匠人们一生毕一事。这是第十一步“圆器青花”的装饰秘诀。更有第十二步“制画、琢器”的装饰要领:别管是彩绘还是镂空,都得“相物而赋形”“范质而施采”,有古意、懂创新。▼给瓷器“蘸釉、吹釉”“旋坯挖足”后,即可“成坯入窑”。到这儿还不算完,仍有“烧坯、开窑”“圆琢洋彩”“明炉、暗炉”等好几步。要知道,图载的这二十道工序仅为制瓷的冰山一角。唐英在上书乾隆的奏折中提到:“至陶务为琐屑工作,图既未备,编亦不能详列。惟就图中所载,遵旨编次,伏祈皇上睿鉴。”虽未“详列”,它已然为今人还原出一幅热腾腾的古代制瓷场景。“曲成万物而不遗。”陶瓷又何尝不是!正因匠人的千锤百炼,正因这一声声从历史深处绵延而来的劳动号子,从舂玉为泥的宋瓷,到釉彩堆脂的明瓷,再到研巧精湛的清瓷才得以生生不息、更入臻境。写到这儿,小编心想:如果穿越到了清代制瓷,没个三年五载可真学不会!

(图片为《陶魂》陶艺作品的部分场景,此作品完整版展现清末民初淄博陶瓷制作工艺,长约38米,被誉为陶瓷界的“清明上河图”,展览于淄博陶瓷琉璃博物馆陶艺厅)